一家に一台の掃出し窓は、フルオープン窓

掃出し窓の減少、その背景と理由

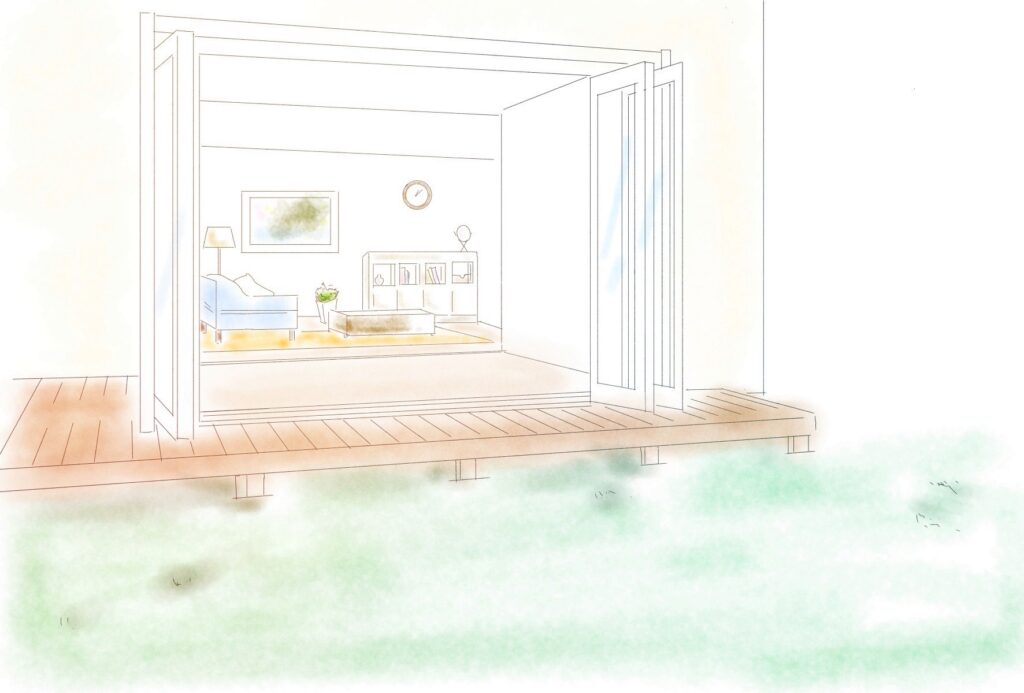

日本の住宅で一般的だった掃出し窓。庭やバルコニーとのつながりを重視した設計とされていました。しかし、近年ではその採用が減少し、代わりに腰高窓や小型のFIX窓が主流となっています。また、掃出し窓の減少によりフルオープン窓も採用が減少しています。その背景には、社会的・建築的な多くの理由が存在します。

防犯性への配慮

掃出し窓はその大きさゆえ、出入りが簡単である。しかし、侵入経路として利用されるリスクが高いとされています。現代は、特に防犯意識が高まるっています。傾向として、大きな窓よりも安全性が高い設計が選ばれます。そのため、腰高窓や固定窓の採用が多くなっています。

断熱性能と省エネ基準の重視

掃出し窓は広いガラス面積を持つため、熱の出入りが多く、省エネ性能の観点からは不利です。ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)が普及してきています。それにより、断熱性能を向上させる設計が主流となっています。そのため、窓面積を縮小して壁を増やす流れが広がっています。

都市部の敷地条件とプライバシーの変化

都市部の住宅地では敷地の狭さや隣家との距離が近いです。大きな掃出し窓を設けても活用できる外部空間が限られる場合が多い。プライバシーを守るために外からの視線を遮ることが優先されます。そのため、腰高窓やFIX窓が採用されるケースが増えています。

ライフスタイルの変化

庭と居間が一体化している生活スタイルが減少してきています。屋内中心の生活スタイルが増えてきているためです。また、庭を持たない家も増えています。それにより、大きな掃出し窓による外とつながりの需要が減少しています。

家具配置の自由度を求めて

掃出し窓があると壁面が減少し、家具や収納の配置に制約が生じる場合があります。そのため、窓を小型化して効率的なスペース利用を優先する間取りが好まれています。

まとめ

現代住宅の変化は、時代に合わせた暮らしやすさの追求が反映されているのかと。窓のデザインの変化や掃出し窓の減少は、そのひとつの顕著な例なのでしょう。

これから

掃出し窓が減少していく中でも、家の中と外をつなぐ需要はなくならないと思います。

一家に一台の掃出し窓は、より価値のあるフルオープン窓が重宝されるかもしれません。そんな開放感がのこる住宅に期待していきたい。